El viaje que cambió mi perspectiva de la vida

Cuando pienso en ese viaje ahora, lo veo como una bisagra en la puerta de mi propia existencia: un movimiento inesperado que hizo girar todo lo que antes parecía fijo. No fue solo una colección de imágenes bonitas ni una lista de lugares visitados; fue un proceso vivo, lleno de pequeñas rupturas y recomposiciones, donde cada paso me obligó a mirar de frente cosas que había dado por sentadas: mis prioridades, mis miedos, mi manera de relacionarme con los demás y conmigo mismo. Caminé con una mochila y volví con algo mucho más voluminoso y silencioso dentro: una sensación de amplitud que no tenía antes, la posibilidad de aceptar la incertidumbre como compañera en lugar de enemiga. Durante ese tiempo aprendí a escuchar con más atención, no solo a las palabras de las personas que conocí sino a mis propias reacciones, a mis silencios y a mis deseos escondidos. Lo que recuerdo con más claridad no son los itinerarios exactos ni los nombres de todos los pueblos, sino las conversaciones nocturnas alrededor de una fogata, la calma de madrugar para ver el amanecer solo, y algunas decisiones pequeñas pero rotundas que cambiaron mi forma de entender lo que significaba “vivir bien”. Hubo momentos de confrontación con mi propia fragilidad, y también instantes de descubrimiento que me devolvieron una curiosidad que creía perdida; fue en la combinación de esos opuestos donde la perspectiva empezó a transformarse, sin estridencias pero con una convicción nueva que vinía del suelo, de las calles, de los rostros y de las rutinas simples que, hasta entonces, yo había ignorado.

Antes del viaje: la vida que llevaba y por qué necesité irme

Antes de tomar la decisión de partir, mi vida estaba marcada por la seguridad aparente de una rutina muy bien diseñada: trabajo, compromisos sociales, proyectos que aplazaba por miedo a equivocarme, y una sensación crónica de que algo faltaba pero sin saber qué era exactamente. Era la típica vida que en el exterior parecía ordenada y envidiable: un empleo estable, una casa cómoda, un círculo de amistades que funcionaba, pero por dentro había una grieta por la que se colaban dudas cada vez más insistentes. Me despertaba con la urgencia de hacer muchas cosas y con la sensación de que, a pesar de cumplir con unas expectativas, no estaba construyendo nada para mí. Esa disonancia entre la seguridad exterior y la inquietud interior empezó a volverse insoportable; quedaba la pregunta que más tarde entendería como el motor del viaje: ¿qué quiero cuando nadie está mirando? A nivel emocional, llevaba un desgaste que provenía de atender demandas externas más que de escuchar mis propias necesidades. Había dejado de hacer preguntas que parecían incómodas: ¿me gusta lo que hago? ¿con quién me quiero rodear? ¿qué me hace levantarte con ganas? Cuando la respuesta a esas preguntas se volvió vacía, supe que necesitaba un cambio profundo, no una reforma superficial. Fue así que la idea de viajar dejó de ser un lujo y se transformó en una necesidad: no escapar, sino probar el aire de otras realidades y ver si, al volver, reconocía mi vida anterior como realmente mía o como un traje que ya no me servía.

No planeé el viaje como quien organiza unas vacaciones; lo organicé como quien monta un experimento de vida. Sabía que quería que fuera largo y abierto, sin un itinerario cerrado ni una agenda que me atara a resultados. Eso me daba miedo y, simultáneamente, me resultaba seductor: la posibilidad de dejar espacios en blanco para que las cosas ocurrieran. Hice las cuentas mínimas de seguridad —papeles, un colchón económico para emergencias— pero fuera de eso evité la estructura rígida. Este acto de soltar algunas de las seguridades materiales fue el primer gesto de transformación: aprender que no todo lo importante requiere un plan al detalle. A pesar del entusiasmo, también había dudas y ansiedad; me cuestionaba si estaba abandonando responsabilidades, si el tiempo “perdido” me pasaría factura. Sin embargo, una voz cada vez más clara dentro de mí me decía que perderse a propósito podía ser la única manera de encontrarse de verdad.

El destino y la primera impresión: cómo el lugar actúa como espejo

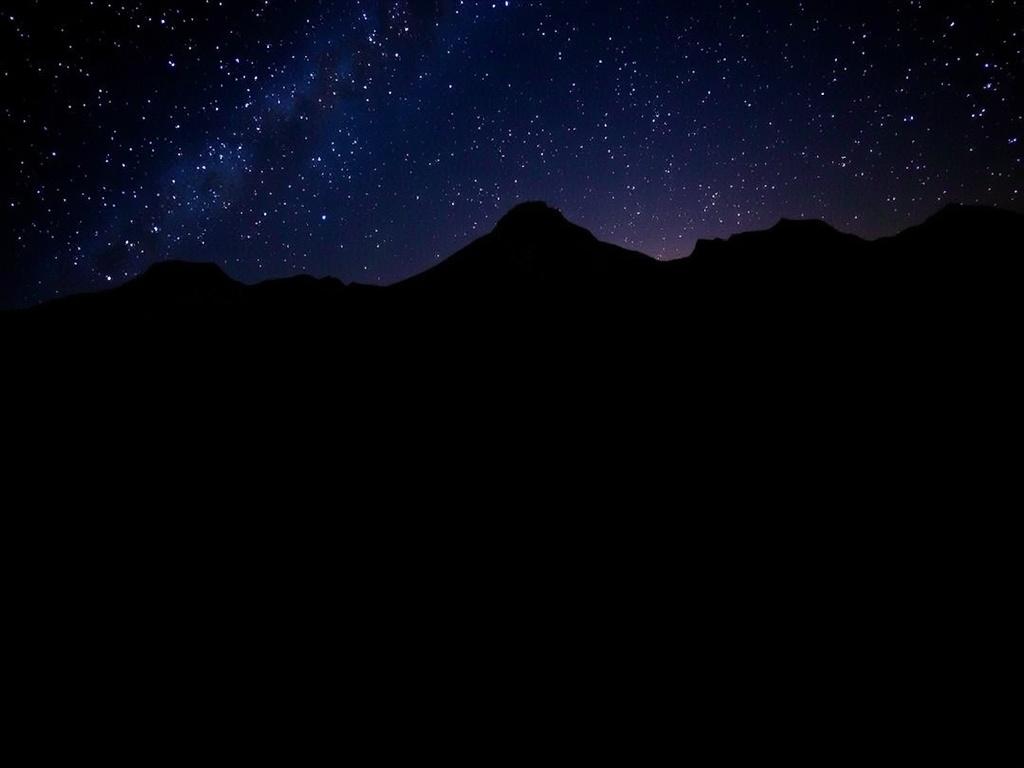

Elegí lugares que no eran los típicos destinos turísticos de postales perfectas; me interesaba más ver comunidades pequeñas, barrios en los que la vida se siente a ras de suelo, mercados donde las conversaciones cotidianas tienen tanto peso como las mercancías. La primera parada fue un pueblo costero donde la gente vivía en función del mar: sus horarios, su dieta, su forma de hablar. Al llegar sentí una mezcla curiosa de extrañeza y alivio. La estridencia urbana quedó atrás y me encontré con paisajes que obligaban al silencio: largas noches estrelladas, caminos de tierra, calles sin prisas. Ese cambio de ritmo fue crucial porque me permitió bajar la velocidad interna; en la ciudad casi todo mi pensamiento estaba acelerado, como si tuviera que demostrar constantemente mi productividad. Allí, en ese pueblo tranquilo, el tiempo pasó diferente: más pausado, menos calculado, y eso abrió la posibilidad de escuchas más cuidadas. Como espejo, el lugar reflejaba lo que llevaba dentro: si yo llegó con ansiedad, la calma del entorno me confrontó con ella; si llevaba curiosidad, el entorno la alimentó con encuentros simples pero profundos.

La gente que encontré no era solo un paisaje humano: eran maestros de pequeñas alegrías. Aprendí la paciencia observando a una pescadora que, sin prisa, seleccionaba con mimo su red, y descubrí el valor de la sencillez en la forma de una señora que cosía y contaba historias al mismo tiempo. Sus vidas me mostraron que la felicidad no siempre está en la acumulación de cosas, sino en la manera de habitar lo pequeño con presencia. Conversaciones que habrían parecido banales en otro contexto se convirtieron en lecciones sobre el tiempo, la comunidad y la resiliencia. Empecé a notar que mi perspectiva se despegaba del orden consumista que me había sido natural: aquello que antes consideraba éxito perdió su brillo y empezaron a tener más valor las mañanas compartidas, las historias escuchadas, el sentido de pertenecer a una cadencia colectiva.

Encuentros inesperados: cómo las personas transforman nuestro relato

Los encuentros imprevistos fueron la parte más potente del viaje. Hay algo subversivo en la intimidad que se genera cuando dos desconocidos comparten una comida en un lugar remoto o abren sus historias por simple empatía. Hubo un anciano que me enseñó a preparar un plato tradicional y durante la cocina me contó su vida en fragmentos que parecían un mapa de decisiones imperfectas pero llenas de sentido; escucharlo fue una lección sobre la belleza de aceptar la vulnerabilidad y el paso del tiempo. También conocí a viajeros jóvenes que compartían mi edad pero no mis miedos, su mirada despreocupada sobre el futuro me obligó a revisar mis propias prioridades y la rigidez de mis planes. Estos encuentros me recordaron que nadie viaja en solitario: aunque uno camine físicamente solo, cada paso trae la posibilidad de una conexión que altera el rumbo interno. Las historias que escuché me ofrecieron otras maneras de vivir y, al mismo tiempo, me mostraron que la incertidumbre es un material fértil más que una amenaza.

A veces los encuentros se dieron en silencio: compartir el mismo banco en una estación, caminar varias horas sin hablar, o cruzar miradas en un mercado. Esas presencias mínimas me enseñaron a valorar la compañía como algo no siempre verbal. Aprendí a leer el entorno con más atención: los gestos, las pequeñas rutinas de los locales, las maneras en que la gente se sostiene en comunidad. Cada conversación, declaración, gesto o silencio funcionó como una pieza en el rompecabezas de mi perspectiva. Muchas veces regresaba al hostal con la sensación de haber aprendido una lección sin saber cuál era exactamente: era una acumulación de sensaciones que poco a poco reorganizaba mi mapa mental sobre lo que merece prioridad en la vida. Estos encuentros me devolvieron la certeza de que las personas son lentes que amplifican o atenúan ciertos aspectos de la realidad, y que, a veces, solo necesitamos vernos a través de otros para descubrir lo que somos.

Historias que se quedaron

Algunas de las historias que escuché se quedaron conmigo como anclas: la del artesano que se rebeló contra la oficina para dedicar su vida a trabajar con sus manos, la de la madre que equilibraba múltiples trabajos con una disciplina tranquila, la del joven que aprendió a construir comunidad a partir de un pequeño café. Esas narrativas contaban tanto sobre límites como sobre posibilidades y, juntas, formaron un tejido que empezó a dar lugar a una nueva narrativa para mí. Escuchar a personas que habían tomado decisiones distintas y que no obstante vivían con dignidad me ayudó a desmontar el mito de que solo hay una forma “correcta” de vivir. Fueron relatos de esfuerzo, fracaso y persistencia que me empujaron a replantear mi propia relación con el trabajo, el tiempo y el riesgo.

A diferencia de las historias heroicas que a veces nos venden los medios, estas eran relatos cotidianos, modestos, pero extraordinariamente honestos. Y esa honestidad fue lo que operó la transformación: la vida, me di cuenta, no necesita grandes gestos para ser significativa; requiere coherencia, atención y la capacidad de sostener afectos. Volver a casa con esas historias fue como traer semillas; no sabía exactamente dónde las sembraría, pero su sola presencia comenzó a cambiar la forma en que miraba el futuro y las decisiones que íbamos a necesitar tomar.

Lecciones aprendidas: una nueva brújula interior

De ese viaje volví con una serie de lecciones que se fueron organizando en lo que ahora reconozco como mi brújula interior. La primera gran lección fue la importancia de la atención plena: aprender a estar presente en las pequeñas cosas, desde una conversación hasta el sabor de una comida, cambió mi experiencia de lo cotidiano. Esa práctica de presencia no es mística sino práctica: hace que el día sea más denso y menos propenso a ser devorado por la ansiedad. Otra lección fue la reducción del temor al vacío: aprender a tolerar momentos sin plan me abrió a experiencias inesperadas que resultaron ser valiosas. Esa tolerancia al vacío me hizo menos dependiente de la actividad constante y me permitió abrazar el descanso sin culpa. Además, entendí mejor el valor de la comunidad: las redes de apoyo informales que observé en los lugares que visité eran un recordatorio de que la interdependencia es una riqueza, no una debilidad.

También aprendí a relativizar el éxito y el fracaso: ver vidas que funcionaban en clave distinta me mostró que el éxito no puede medirse con una sola vara. En vez de acumular hitos, empecé a valorar la calidad de los días. Otra lección fundamental fue la creatividad como herramienta de supervivencia y prosperidad: ver cómo la gente adaptaba recursos y reinventaba soluciones me enseñó que la creatividad es un músculo que se fuerza con necesidad, pero que puede cultivarse con práctica consciente. Finalmente, volví con una mayor humildad ante el desconocido: aceptar que no tengo todas las respuestas y que el aprendizaje constante es parte orgánica de la vida me liberó de la presión de demostrar competencias que a veces son solo declaraciones vacías.

Tabla: Antes y después — indicadores de cambio

| Aspecto | Antes del viaje | Después del viaje |

|---|---|---|

| Relación con el tiempo | Ritmo acelerado, prioridad a la productividad | Ritmo más pausado, prioridad a la calidad de las experiencias |

| Miedo a la incertidumbre | Alto, evitación de riesgos | Mayor tolerancia y exploración controlada del riesgo |

| Definición de éxito | Logros medibles y estatus | Bienestar, relaciones y sentido |

| Conexión social | Relaciones por conveniencia o rutina | Relaciones más profundas y buscadas |

| Actitud ante el cambio | Resistencia y ansiedad | Curiosidad y apertura |

Transformaciones prácticas: decisiones que cambiaron mi día a día

No todas las lecciones quedaron en el plano abstracto; muchas se convirtieron en cambios prácticos y concretos. Decidí reducir mi jornada laboral y replantear proyectos que consumían tiempo sin entregarme satisfacción. Esto implicó negociación, ajustes financieros y una evaluación honesta de prioridades, pero el resultado fue un equilibrio más sostenible entre trabajo y vida personal. Otro cambio fue la renegociación de mis relaciones: empecé a invertir más tiempo en personas que alimentaban mi crecimiento y a poner límites claros con lo que me drenaba. Esto no fue fácil: algunas relaciones disminuyeron y otras se transformaron, pero la autenticidad que surgió me dio un sentido de coherencia que antes faltaba. Además, incorporé prácticas diarias de atención —meditación breve, caminatas sin teléfono, rituales matutinos sencillos— que actuaron como anclas y sostuvieron los cambios emocionales a largo plazo.

En el terreno profesional, empecé a valorar proyectos con propósito más que proyectos con status. Elegí colaborar en iniciativas que resonaban con mis valores y, aunque económicamente no siempre fueron las más rentables al principio, me brindaron satisfacción y sentido. Aprendí a decir no a oportunidades que no alineaban con lo que quería construir, y a priorizar lo que me llenaba. También hubo cambios menores pero significativos en mi casa: desapegué de objetos acumulados, organicé espacios para el ocio y la creación, y comencé a cocinar más, redescubriendo el ritual de preparar comida y compartirla como una fuente de bienestar.

Lista: Hábitos que adopté tras el viaje

- Despertar 20 minutos antes para una práctica de respiración o escritura breve.

- Caminar sin dispositivo al menos tres veces por semana.

- Reservar una tarde al mes para un “detox” digital y reencontrarme con libros o amigos.

- Priorizar proyectos alineados con valores, aplicando un “filtro de sentido” antes de aceptar compromisos.

- Fijar límites laborales claros: no correos después de cierta hora y días sin reuniones.

Retos del cambio: resistencia, dudas y la ilusión del regreso inmediato

Al volver a mi entorno habitual, me encontré con que no todo el mundo veía el viaje con la misma intensidad que yo. Algunas personas asumieron que había vuelto con una breve inspiración que pasaría pronto, mientras otras no comprendían por qué cambiaba rutinas que “funcionaban”. Eso generó tensiones y me llevó a enfrentar una verdad incómoda: transformar la perspectiva no garantiza una aceptación inmediata de la nueva versión por parte del entorno. Hubo momentos en que me sentí incomprendido y en que la tentación de regresar a la “zona cómoda” se presentó con argumentos persuasivos. La resistencia más fuerte, sin embargo, vino de mi propia mente: las dudas internas sobre si los cambios eran sostenibles o simplemente el efecto pasajero de la euforia viajera. Aprender a sostener las decisiones en el tiempo requirió disciplina, humildad y el reconocimiento de que el cambio es un proceso más que un acto puntual.

También tuve que lidiar con la ilusión del regreso inmediato: esperar que todo cambiara de manera automática al aplicar cuatro o cinco lecciones no funcionó. La vida cotidiana tiene inercias que piden tiempo para reconfigurarse. Fue necesario paciencia y pequeños pasos constantes para integrar lo aprendido. A veces sentía la tentación de volver a patrones antiguos por comodidad social o por presión laboral, y allí la práctica de atención y la comunidad que había construido durante el viaje fueron fundamentales para sostenerme. En definitiva, el viaje fue el catalizador, pero la transformación real se produjo con un acumulado de decisiones concretas y repetidas a lo largo de meses y años.

Tabla: Obstáculos comunes al reintegrarse

| Obstáculo | Descripción | Estrategia para superarlo |

|---|---|---|

| Desconexión con el entorno | Familia o amigos no entienden los cambios | Comunicar con calma, mostrar acciones concretas y dar tiempo |

| Retorno a hábitos antiguos | Inercia de rutinas cómodas pero no satisfactorias | Pequeños compromisos diarios y seguimiento personal |

| Miedo económico | Temor a que las elecciones no sean sostenibles | Planificación financiera y estrategias escalonadas |

| Expectativas desmedidas | Esperar cambios inmediatos y totales | Paciencia y reconocimiento de avances pequeños |

Consejos prácticos para quien busca un viaje transformador

Si algo pude aprender con claridad es que no se trata solo de huir o de llenar un pasaporte de sellos, sino de viajar con intencionalidad y apertura. Aquí comparto algunos consejos prácticos que me hubieran sido útiles antes de partir y que pueden servir a quien busca una experiencia que realmente transforme su perspectiva. Primero, viaja con una intención flexible: define qué te gustaría explorar dentro de ti —miedo, curiosidad, la necesidad de pausa— pero mantén el plan abierto para que lo inesperado tenga cabida. Segundo, privilegia la calidad de los encuentros por encima del número de lugares visitados; es preferible conocer poco pero con profundidad a “coleccionar” destinos sin profundidad. Tercero, incorpora rituales sencillos que te anclen: escribir un diario breve, tomar fotografías con una intención —no solo para redes— o compartir una comida con alguien local pueden ser prácticas que intensifiquen el aprendizaje.

Cuarto, cuida tu economía con prudencia: un viaje transformador no tiene por qué ser caro, pero requiere previsión. Ahorrar un colchón para imprevistos te permitirá tomar decisiones menos reactivas. Quinto, mantén la curiosidad como brújula: pregunta, escucha y observa sin juzgar. Sexto, regresa con un plan de integración: no esperes que todo cambie al instante, pero diseñar pequeñas acciones para llevar lo aprendido a la rutina ése sí es un gesto poderoso. Y por último, permítete el error: no todos los intentos de cambio funcionarán a la primera; la paciencia y la repetición son parte del proceso.

Checklist de preparación para un viaje transformador

- Intención clara pero flexible sobre el propósito del viaje.

- Presupuesto con un fondo para emergencias.

- Ritual diario pensado (escribir, fotografiar, meditar).

- Libreta de campo para anotar observaciones y emociones.

- Red mínima de contacto para seguridad y apoyo.

- Espacio de tiempo al regreso para la integración, sin planes abrumadores.

Pequeños ejercicios para practicar durante el viaje

Durante el trayecto hay ejercicios simples que potencian la reflexión: hacer caminatas diarias sin teléfono por 20 minutos, entrevistar a una persona local cada semana, escribir un relato corto sobre una experiencia cada tres días, y al final de cada semana resumir en una página los aprendizajes más importantes. Estos ejercicios ayudan a traducir vivencias en conocimientos útiles y a crear material con el cual trabajar una vez que regreses. La repetición y el hábito transforman el impacto emocional inmediato en aprendizajes duraderos, y ese es el objetivo final: que el viaje no sea una anécdota aislada, sino una palanca para cambios consistentes en la vida cotidiana.

Cómo mantener la transformación: herramientas para el día a día

Mantener una transformación requiere herramientas prácticas y también una comunidad que te apoye. Yo incorporé cinco herramientas claves: la escritura reflexiva, la rutina de movimiento físico, la comunicación honesta con el entorno, la planificación con propósito y la creación de rituales. La escritura reflexiva me permitió procesar las experiencias y convertirlas en decisiones concretas; durante meses volqué cada semana en una página donde conectaba lo vivido con decisiones futuras. El movimiento físico —caminatas largas y deporte suave— mantuvo la energía fluida y ayudó a procesar el estrés. Comunicar mis cambios a las personas cercanas, con claridad y sin pedir aprobación, fue fundamental para establecer límites nuevos y construir un soporte auténtico. Planificar con propósito consistió en evaluar cada proyecto o compromiso con una pregunta simple: ¿esto contribuye a la vida que quiero? Y por último, los rituales —pequeños actos repetidos— me sostuvieron en momentos de duda.

Además, busqué modelos y mentores que me inspiraran sin imponer un camino único. Leer sobre vidas diversas, escuchar podcasts que exploraban transformación lenta y unirme a grupos con intereses similares me dio recursos y compañía en el proceso. La práctica de la gratitud diaria, lejos de ser un cliché, jugó un rol importante al ayudarme a reconocer avances pequeños que, acumulados, representan cambios reales. Esas herramientas son replicables y adaptables: lo importante es incorporarlas con paciencia y sin la expectativa de una salvación instantánea.

Conclusión

El viaje que cambió mi perspectiva no fue un evento milagroso sino una serie de pequeñas rupturas y recomposiciones que, acumuladas, dieron lugar a una nueva manera de habitar la vida; volver con decisiones concretas, hábitos sostenibles y una comunidad que apoyara el cambio fue tan importante como la partida, y la verdadera transformación se sostiene en la repetición, la paciencia y la intención de llevar lo aprendido a lo cotidiano.