En el sendero de mis ancestros: Eine Reise auf den Spuren meiner Vorfahren

Empecé este viaje con una mezcla de curiosidad y respeto, como quien abre una vieja caja en el ático y descubre cartas amarillentas, fotos en blanco y negro y nombres que hasta entonces solo existían en murmullos familiares. Caminé por senderos que parecían estar hechos de memoria y polvo, sentí el frío de las mismas piedras que pisaron generaciones atrás y escuché historias que se parecían demasiado a las nuestras como para no creer que el tiempo no es otra cosa que una conversación prolongada entre vivos y muertos. Este relato no es solo el relato de mis pasos, sino un mapa humano, lleno de olores, sabores, documentos y rostros que me devolvieron pequeñas piezas de una identidad que, por momentos, temí haber perdido. Quiero llevarte conmigo, lector, paso a paso, para que entiendas cómo la búsqueda de un origen puede transformar la forma en que uno mira el mundo y a sí mismo.

El viaje comenzó mucho antes de salir del tren o del avión; comenzó en la mesa familiar, en las sobremesas donde los abuelos repetían historias, a veces contradictorias, y en los álbumes que dejaban ver más preguntas que respuestas. Había preguntas prácticas, como nombres exactos, fechas y pueblos, y preguntas de corazón, como por qué dejaron su hogar y cómo sobrevivieron a pérdidas que no supimos medir. Con una libreta, una cámara y un corazón dispuesto a sorprenderse, armé un itinerario flexible, preparado para que la ruta me guiara tanto como yo quería guiarla. Me preparé con documentos, con paciencia y con la idea clara de que, en este viaje, cada persona que me encontrara sería un faro que iluminaría, aunque fuera un instante, la biografía de mis antepasados.

Sin embargo, más allá de los datos, hay otra razón por la que emprendí esta travesía: el deseo de escuchar las voces que no llegaron a nuestros días. Los archivos y las iglesias guardan fechas y sellos, pero las plazas y las cocinas guardan acentos, gestos y refranes que no aparecen en ningún registro oficial. Descubrir esos matices humanos fue, para mí, tan importante como encontrar una partida de nacimiento. Por eso decidí caminar despacio, conversar con quien se cruzara en mi camino y, sobre todo, dejar que la geografía del lugar me contara su propia historia. Porque a veces la memoria vive en la forma de las casas, en la vegetación que rodea un pueblo o en el modo en que las calles se curvan para proteger de los vientos. En este artículo te invito no solo a leer mi experiencia, sino a sentirla y, si te animas, a usarla como guía para tu propia búsqueda.

Antecedentes familiares: fragmentos que piden ser unidos

Cuando era niño, una fotografía en blanco y negro me llevó a imaginar caras y vidas enteras. Vi a mi bisabuela con un pañuelo en la cabeza, sosteniendo a un niño que, según las historias, fue el primero en emigrar. De esas imágenes colgaban apodos, dichos y silencios que, con los años, comprendí que eran tan valiosos como cualquier documento. Comencé mi investigación haciendo una lista de lo que ya sabíamos y, sobre todo, de lo que no sabíamos: nombres completos, variaciones de apellidos, posibles pueblos de origen, profesiones mencionadas de forma vaga en las historias y fechas imprecisas. Este ejercicio de ordenar lo fragmentario fue esencial para poder avanzar con sentido.

Las conversaciones familiares fueron mi primer archivo. Pedí a mis parientes que contaran de nuevo esas historias que todos creíamos conocer, y las grabé. A menudo la repetición convierte las anécdotas en mitos familiares, pero cuando uno escucha con atención surgen detalles nuevos: una calle que no recordaba, un nombre dicho de forma diferente, una memoria que contradice otra y, en esa contradicción, la posibilidad de descubrir la verdad. Aprendí a preguntar sin juzgar, a aceptar que la memoria es selectiva y generosa a la vez, que olvida lo que duele y exagera lo que nos enorgullece. Preparé también una lista de preguntas útiles para llevar al terreno: ¿Dónde vivía la familia? ¿Qué religión practicaban? ¿Qué motiva una emigración en esa época? Estas preguntas me ayudaron a no perder el foco cuando, a veces, las emociones amenazaban con desbordar la investigación.

En paralelo con las memorias orales, busqué documentos oficiales. Copias de partidas de nacimiento, matrimonio, pasaportes antiguos y cartas fueron reuniéndose en un archivo casero. Cada papel tenía su textura y su propia historia: sellos arruinados, firmas difíciles de descifrar, nombres escritos con caligrafías que el tiempo había hecho inclinar. Aprendí a leer entre líneas, a reconocer migraciones internas y externas, a ver en una profesión la posibilidad de movilidad o en una fecha un contexto histórico que explicaba decisiones aparentemente incomprensibles. Este balance entre afecto y rigor fue clave para que mi viaje no fuera solo nostálgico, sino también informado y respetuoso con la verdad.

Planificación del viaje: cómo convertir la curiosidad en ruta

Planificar un viaje en las huellas de los antepasados no es solo una cuestión logística; es un acto de respeto. Decidí trazar una ruta provisional basada en los datos que tenía: pueblos mencionados en los documentos, rutas de emigración conocidas en la región y lugares donde se conservaban archivos parroquiales y civiles. Esta primera versión del itinerario era, en realidad, una hipótesis en constante revisión. Reservé alojamiento en pueblos clave, pero con la flexibilidad de cambiar de planes si alguna pista nueva lo requería. Ser flexible resultó ser una de las principales lecciones: la historia no espera a nuestros horarios y muchas veces los encuentros más importantes surgen fuera de la agenda.

Hice listas prácticas para no olvidar nada esencial: documentos a llevar, copias de actas, material para registrar entrevistas, carga de batería, tarjetas de memoria, y también objetos personales que, de algún modo, me conectaran con la familia, como una vieja bufanda o una carta. Me informé sobre trámites locales, horarios de archivo y costumbres regionales. Además, aprendí a dejar espacio para la improvisación: hablar con vecinos, visitar una iglesia por curiosidad, aceptar una invitación a comer. Esa mezcla entre planificación y apertura fue la que me permitió avanzar sin rigidez y, al mismo tiempo, no perder posibilidades valiosas por falta de previsión.

Es importante también prever el aspecto emocional. Saber que podrías encontrar noticias conmovedoras o que una puerta cerrada podría dejarte con más preguntas que respuestas implica llegar con la disposición adecuada: paciencia, respeto y la capacidad de tomar notas y fotos cuando la emoción no te permita recordar con claridad luego. Llevar una libreta y grabadora fue esencial para mí; en ocasiones, las historias más simples, contadas por una vecina, resultaron ser las piezas que faltaban para entender todo un capítulo familiar.

Itinerario tentativo y puntos de interés

Antes de partir, elaboré una tabla con los lugares que quería visitar, el motivo de cada parada y la prioridad asignada según la información disponible. Esta tabla me sirvió de mapa de trabajo y se fue transformando con cada descubrimiento, con filas que se agregaban y otras que desaparecían, como si el pasado fuese un rompecabezas que pide ser armado con paciencia.

| Lugar | Motivo | Prioridad | Observaciones |

|---|---|---|---|

| Pueblo natal de la bisabuela | Partidas de nacimiento y registros parroquiales | Alta | Archivo abierto solo por las mañanas; consultar devoción local |

| Ciudad de llegada (puerto o estación) | Registros de entrada y migración | Media | Buscar listados de pasajeros y oficinas de archivo histórico |

| Archivos regionales | Documentos civiles y antiguos censos | Alta | Requiere cita previa; llevar identificaciones |

| Cementerio local | Inscripciones y lápidas | Media | Posible contacto con genealogistas locales |

| Casa familiar (si aún existe) | Memoria material y vecinos | Baja/Media | Visitas respetuosas; preguntar a la comunidad |

Esa tabla funcionó como hoja de ruta práctica pero, sobre todo, como recordatorio de que cada sitio tiene un carácter propio y que los archivos humanos —personas, ciudadanos, vecinos— son tan importantes como los archivos oficiales. Me propuse visitar también espacios culturales, museos y centros de interpretación local para comprender el contexto histórico y social del tiempo de mis antepasados. Esa comprensión contextual fue la que transformó los nombres en vidas concretas: obreros, artesanos, campesinos, comerciantes, mujeres que sostuvieron familias en tiempos de crisis.

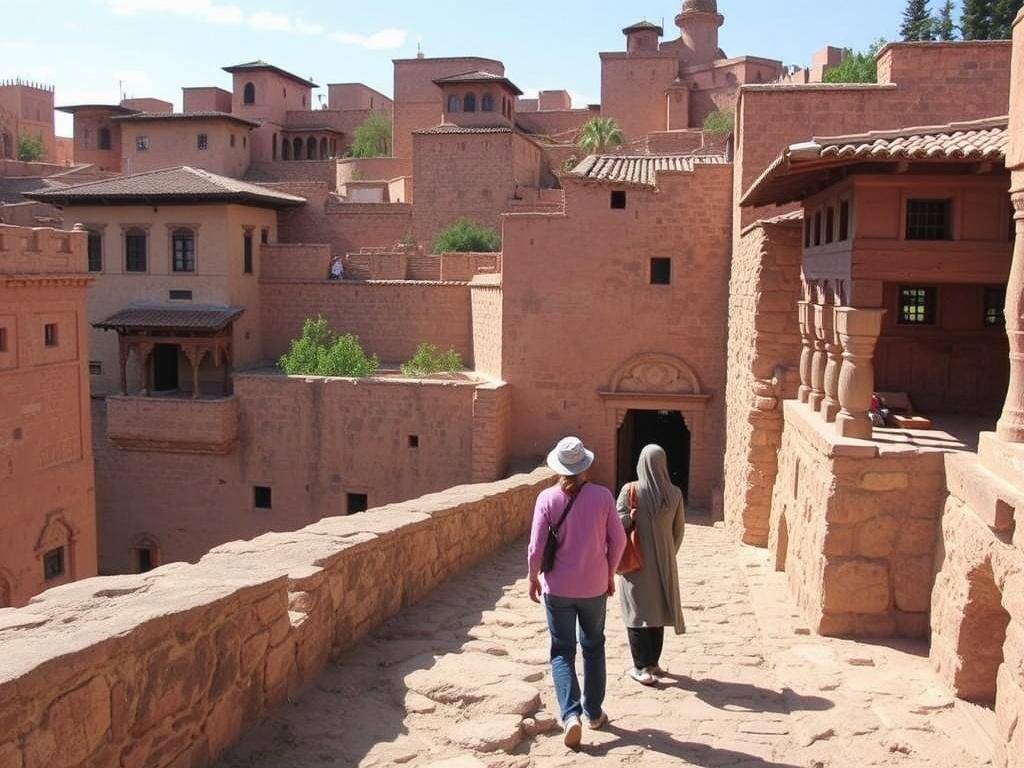

Rutas, paisajes y pueblos: leer el territorio

Al llegar a los primeros pueblos, sentí que la geografía hablaba un idioma que conocía poco pero que de algún modo podía intuir. Las colinas, los ríos y las llanuras no son solo relieves físicos; son relatos que explican por qué la gente se asentó allí, qué cultivos privilegiaron, qué caminos facilitaron la salida o la llegada. Caminar por esos paisajes me permitió imaginar la vida cotidiana de quienes me precedieron: el trabajo en los campos, el paso de carros, las estaciones que dictaban la rutina. Había pequeños detalles que testificaban continuidad: una puerta con la misma herrajería de antaño, una iglesia con la pila bautismal intacta, una calle que seguía llamándose igual.

En algunos pueblos, las casas conservaban arquitectura que hablaba de épocas pasadas: tejas, muros de piedra, balcones que miraban hacia plazas donde aún se reunía la gente. En otros, la modernidad había borrado casi todo y sólo quedaban fragmentos, como una chimenea solitaria o una señal en una rotonda. Cada escenario ofrecía pistas sobre movilidad social y económica: lugares que habían prosperado y otros que languidecían, reflejo también de procesos históricos más amplios. Aprendí a leer esas señales con respeto: la ausencia de algo no es olvido, sino parte de una historia que también hay que entender.

Las conversaciones con los vecinos fueron el puente esencial entre el pasado y el presente. Historias breves, nombres de familias que ya no vivían allí, recuerdos de celebraciones y catástrofes locales se convirtieron en piezas que completaban mi rompecabezas. Muchas veces, una lluvia de una tarde o una taza de café abrieron más puertas que cualquier solicitud formal. La gente agradece cuando uno llega con curiosidad honesta y con deseos de escuchar, no solo de tomar fotografías o datos.

Encuentros con archivos y registros

Los archivos son lugares de silencio y sorpresa. En una sala con estanterías altas y cajas etiquetadas, encontré partidas de bautismo que confirmaron nombres, matrimonios que revelaron alianzas entre familias y, a veces, salidas en masa de poblaciones por razones económicas o políticas. Cada documento tiene su propio contexto: un sello de guerra, una nota marginal, la letra apurada de un funcionario. Aprendí a solicitar ayuda a los archivistas; su experiencia es invaluable para interpretar caligrafías, para ubicar documentos en fondos específicos o para sugerir rutas de búsqueda que uno no imaginó.

Hubo momentos de frustración: expedientes incompletos, actas perdidas o archivos con restricciones. Pero también hubo hallazgos emocionantes: registros que aclaraban relaciones familiares, anotaciones sobre migraciones y hasta cartas antiguas que describían viajes y despedidas. Esas cartas, cuando aparecen, son tesoros porque convierten la documentación fría en testimonios llenos de voz y emoción. Si vas a un archivo, prepara paciencia y una lista clara de lo que buscas; muchas veces el tiempo de consulta es limitado y es fácil dispersarse en papeles que, aunque fascinantes, no están directamente relacionados con tu objetivo.

Personas que aparecen en el camino: voces, hospitalidad y secretos

Las personas que conocí en las pequeñas aldeas fueron, sin duda, lo más valioso del viaje. Hablé con pastores, panaderas, maestros jubilados, párrocos y con una mujer que aún recordaba el nombre de mi bisabuela. Cada encuentro fue una lección de humildad: muchas veces la memoria colectiva es más rica que cualquier archivo, porque conserva gestos y sentidos que los documentos no registran. Me ofrecieron historias alrededor de la mesa, recetas que llevaban siglos en la familia, apodos cariñosos y apellidos que en mi árbol figuraban con otras variaciones. Aprendí a tomar todo con paciencia y a corroborar lo que podía corroborarse en documentos.

La hospitalidad fue una constante. En un pueblo, un vecino me invitó a cenar y la conversación derivó en fotos que mostraban la plaza en los años cincuenta; en otro, una anciana me entregó una carta que había sido escrita por un pariente mío y que ella había guardado por años. Esos gestos cambiaron la intensidad de mi búsqueda: ya no era solo una investigación, era una construcción colectiva de memoria. A cambio, ofrecí mis grabaciones, copias digitales de documentos que completaban sus historias y un compromiso de seguir investigando para devolverles, eventualmente, una versión más completa de su pasado compartido.

No faltaron secretos o verdades incómodas. En ocasiones, una historia familiar escondía migraciones forzadas, conflictos o decisiones difíciles que preferían no ser recordadas. Respeté esos límites y agradecí las confidencias que me otorgaron. Entendí que la búsqueda de origen no siempre tiene el objetivo de embellecer el pasado; muchas veces implica enfrentarse a episodios complejos y, aun así, encontrar en ellos dignidad y voluntad de seguir adelante.

Gastronomía, música y costumbres: el sabor de la memoria

La identidad también se revive con la lengua de la cocina, con una melodía que aún se tararea en una plaza o con un dicho que resume una filosofía de vida. Probé comidas que me hicieron pensar en manos laboriosas y en festividades que siempre reunían a la familia. Me acerqué a recetas que parecían simples y descubrí que guardaban saberes sobre la economía doméstica, la estacionalidad y las celebraciones religiosas. También escuché canciones que habían viajado con las familias y que se transformaron con el tiempo, mezclando ritmos locales con influencias foráneas.

Estos elementos culturales me ayudaron a conectarme con una dimensión afectiva del pasado que la documentación no alcanza a explicar. Compartir un plato, bailar una melodía local o aprender una frase en el acento del lugar construyó empatía y me permitió entrar en historias con más humildad. Para cualquiera que emprenda un viaje similar, recomiendo dejar siempre tiempo para la experiencia sensorial: el olor de una panadería, el gusto de una sopa tradicional, el timbre de la voz de una vecina. Esos detalles tejen una memoria viviente que complementa y enriquece cualquier certificado o partida de archivo.

Herramientas para documentar un viaje de raíces

Documentar bien tu viaje es tan importante como emprenderlo. Yo combiné métodos tradicionales y digitales: una libreta para apuntes inmediatos, una cámara para imágenes que conservaran el espacio, una grabadora para entrevistas y un sistema de copias digitales de documentos. Aprendí a etiquetar todo con fechas y nombres, a respaldar fotos en la nube y a organizar la información en carpetas temáticas. No basta con tomar fotos: hay que contextualizarlas con notas que expliquen dónde se tomó la imagen, quién aparece y por qué es relevante. Sin esa contextualización, las fotos pueden perder su sentido con el tiempo.

También fue útil preparar una base de datos sencilla con los nombres encontrados, su relación con la familia y las fuentes donde aparecían. Esa estructura me ayudó a ver conexiones que antes pasaban desapercibidas y a detectar inconsistencias que merecían una doble verificación. Hice una lista de documentos prioritarios para fotografiar o escanear, como actas de nacimiento, números de registro y anotaciones marginales. Además, incluí en mi kit una pequeña linterna para leer archivos polvorientos, guantes para manipular papeles frágiles y tarjetas para anotar referencias archivísticas que luego me facilitaron pedidos de información.

Aquí tienes una tabla con ideas prácticas de qué documentar y cómo hacerlo:

| Elemento | Por qué documentarlo | Método recomendado |

|---|---|---|

| Actas civiles y parroquiales | Confirman datos vitales y parentescos | Fotografía, escaneo y transcripción |

| Cartas y documentos personales | Ofrecen voz y sentimiento | Escaneo a alta resolución y grabación de su lectura |

| Entrevistas orales | Memoria viva y detalles culturales | Grabadora, transcripción y consentimiento del entrevistado |

| Fotografías de lugares y objetos | Contextualizan la historia material | Etiquetar con fecha, lugar y descripción |

| Referencias de archivo | Permiten búsquedas posteriores | Anotar signaturas, números de caja y bibliotecas |

Consejos técnicos y éticos para recopilar información

La ética en la investigación genealógica es clave. Antes de grabar o publicar la historia de alguien, pide permiso. Respeta deseos de anonimato y cuida especialmente los relatos que puedan revelar traumas o situaciones sensibles. No utilices la información para fines comerciales sin consentimiento y, si vas a compartir públicamente datos personales, verifica su veracidad. Además, ofrece devoluciones: comparte tus hallazgos con las personas que te ayudaron; eso fortalece la confianza y crea redes de colaboración que, muchas veces, facilitan pasos posteriores.

En lo técnico, organiza un sistema de respaldos: copia las fotos en la nube y en discos duros separados. Mantén una hoja de cálculo con metadatos y una copia impresa de los documentos más importantes. Si no sabes transcribir una caligrafía, consulta a un paleógrafo o a un archivero; muchas palabras pueden ser engañosas por la forma de escribir de otra época. Finalmente, documenta siempre tus dudas; anota qué datos verificaste y qué datos requieren confirmación. Eso te evitará volver a cometer errores de interpretación.

Dificultades comunes y cómo afrontarlas

No todo es idílico en estas búsquedas. Encontrar registros incompletos, enfrentarse a puertas cerradas en archivos, topar con historias contradictorias o sentir que el terreno se cierra son experiencias habituales. La paciencia es tu mejor aliada. A veces, la respuesta llega meses después, por un correo electrónico de un bibliotecario, o por la amable intervención de un historiador local. Mantén siempre un plan B: si no puedes acceder a un archivo, indaga en periódicos locales antiguos, registros notariales o listas de pasajeros que pueden estar digitalizadas en otras instituciones.

Otra dificultad es emocional: descubrir secretos familiares puede ser desestabilizador. Busca apoyo en quien confíe en tu proceso y date tiempo para asimilar. La historia personal no es una obligación de revelar todo ni un mandato de heroicidad; es, en muchos casos, un camino para comprender y hacer las paces con el pasado. No te exijas conclusiones inmediatas; permite que los hallazgos se integren con calma en tu relato.

Finalmente, la barrera del idioma puede ser real si los documentos están en dialecto o en una lengua distinta. Un traductor o un investigador local pueden ser imprescindibles. A veces, una palabra mal traducida cambia el sentido de una relación familiar entera; por eso, cuando haya dudas de traducción, busca segundas opiniones.

Historias encontradas en el camino

En mis pasos hallé historias de coraje, de partidas abruptas, de amores que resistieron la distancia y de pérdidas que marcaron decisiones. Una de las más conmovedoras fue la de una tía lejana que salvó una caja de recetas tras la guerra y que usó su cocina como refugio para vecinos desamparados. Otra fue la historia de un joven que, ante la falta de trabajo, emigró a la ciudad y volvió años después con manos ajadas pero con la voluntad de mejorar la vida de su familia. Esas narraciones, contadas en voz baja, revelaban la resistencia cotidiana que no siempre aparece en los libros de historia, pero que sostiene a las comunidades.

Las historias personales me protegen del desconocimiento generalizado y me obligan a recordar que cada nombre en un acta es una vida completa, con miedos y alegrías. Contarlas es un deber y un regalo: preservar la memoria para las generaciones futuras y, quizás, ofrecer a otros la inspiración para iniciar su propia búsqueda.

Cómo compartir y preservar lo encontrado

Una vez que regresé, mi intención fue poner orden en la información recolectada y compartirla con la familia. Preparé un dossier con copias digitales y físicas de los documentos más relevantes, grabaciones transcritas y un mapa con las rutas visitadas. Entregué copias a parientes cercanos y comprometí a otros a ayudar a preservar el material. También consideré donar copias a archivos locales o a museos comunitarios, cuando la información aportara al patrimonio local. Compartir los hallazgos no solo enriquece la historia familiar, sino que fortalece el tejido comunitario.

Hoy, la mayoría de las personas que viajan en busca de raíces optan por crear un sitio web o un archivo digital accesible a la familia. Esa opción facilita la consulta y la colaboración, y permite recibir aportes de otros investigadores o parientes lejanos que puedan aportar piezas faltantes. Si decides hacerlo, protege la privacidad de las personas vivas y organiza la información para que sea comprensible: incluye fuentes, fechas y un índice claro.

Pasos prácticos para poner orden al regreso

Al volver a casa, elaboré una lista de tareas para consolidar lo hecho y no perder lo descubierto en la vorágine diaria. Seguí estos pasos que recomiendo:

- Respaldar todo: fotos, audios, documentos en al menos dos lugares físicos y uno en la nube.

- Transcribir entrevistas y etiquetar las fotografías con metadatos claros (fecha, lugar, personas identificadas).

- Organizar un archivo digital por categorías: actas, entrevistas, fotografías, correspondencia, notas de campo.

- Crear un dossier para la familia con un resumen amigable y las piezas más relevantes.

- Contactar a archivos o especialistas si hay documentos que requieren restauración o análisis más profundo.

Seguir estos pasos evita que el trabajo se diluya con el tiempo y permite que la investigación continúe incluso cuando uno no puede viajar otra vez. Además, facilita que otros miembros de la familia tomen el relevo o colaboren.

Recursos útiles y bibliografía práctica

Durante el proceso recurrí a diversas fuentes que fueron clave: archivos civiles, registros parroquiales, periódicos antiguos, plataformas digitales de listas de pasajeros y grupos de genealogía en redes sociales. También consulté libros sobre migraciones regionales y estudios locales que dieron contexto a los movimientos de población. Los archivos parroquiales, en particular, fueron una fuente inagotable de información afectiva: bautizos, matrimonios y entierros que, juntos, dibujan la trama de una comunidad.

Para facilitar tu propio camino, te dejo una lista de recursos que suelen ser útiles: archivos regionales y nacionales, bibliotecas universitarias, registros civiles online, sociedades de genealogía, foros locales, catálogos de museos y plataformas de digitalización de periódicos. Cada contexto geográfico tiene sus particularidades, por lo que es recomendable buscar guías locales y contactar con historiadores regionales que suelen dar pistas valiosas. No subestimes tampoco el poder de las redes sociales para conectar con parientes lejanos o con personas que poseen documentos privados.

- Archivos parroquiales y registros eclesiásticos

- Oficinas de registro civil local

- Listas de pasajeros y registros de inmigración

- Periódicos locales digitalizados

- Foros y grupos de genealogía en línea

- Centros de interpretación cultural y museos regionales

- Bibliotecas universitarias con colecciones históricas

Redes y personas que pueden ayudar

No viajes solo en la búsqueda. Conecta con genealogistas locales, historiadores, archivistas y asociaciones culturales. Ellos conocen rutas, costumbres y, muchas veces, tienen acceso a documentos que no están digitalizados. Participar en redes también hace posible que otras personas te devuelvan piezas de tu historia que quizá no pensabas encontrar. En mi caso, una asociación cultural me abrió puertas a archivos privados y me presentó a personas que guardaban fotos antiguas de mi familia.

La colaboración es esencial porque la historia es colectiva y la memoria se mantiene viva cuando se comparte. Si puedes, invierte tiempo en construir relaciones: a veces un café con un vecino puede valer más que horas de búsqueda en línea. La empatía y la paciencia abren caminos donde la burocracia pone límites.

Reflexiones sobre identidad y pertenencia

Al final del viaje descubrí que la búsqueda de raíces es también una conversación continua con uno mismo. Encontrar documentos y casas no resuelve todas las preguntas sobre quién eres, pero sí amplia el marco en el que te imaginas. Comprendí que la identidad no es un punto fijo, sino un paisaje en movimiento, formado por historias que llegan de lejos y por decisiones presentes. Sentirme parte de una continuidad me dio paz, pero también responsabilidad: preservar, narrar con veracidad y compartir con respeto.

La pertenencia se construye con relatos, con objetos heredados y con la decisión de mantener vivas las tradiciones que nos hablan de origen. Algunas personas creen que la genealogía es un pasatiempo elitista; en cambio, para mí fue una manera de reclamar dignidad para historias que, de otro modo, podrían perderse. Cada nombre recuperado es una persona que vuelve a habitar el tiempo y que, por un instante, nos mira desde el pasado y nos habla.

El valor de no encontrarlo todo

No encontrar una respuesta definitiva no es un fracaso, es parte del proceso. A veces un registro desaparecido o una migración sin rastro nos recuerdan que la historia tiene límites y que el trabajo del investigador es honrar lo que aparece y aceptar lo que permanece oculto. En ese espacio de incertidumbre aprendí a valorar la pregunta tanto como la respuesta, porque preguntar también es una forma de memoria activa.

Cómo empezar tu propio viaje: pasos claros y sencillos

Si después de leer esto te animas a comenzar tu propia búsqueda, aquí tienes una guía simple y clara para dar los primeros pasos sin desorientarte:

- Reúne lo que ya sabes: nombres, fechas aproximadas, historias familiares y documentos que estén a mano.

- Entrevista a parientes mayores y graba sus relatos; muchas veces guardan detalles que cambian el rumbo de la investigación.

- Organiza la información en un archivo físico y en otro digital con copias de seguridad.

- Haz una lista de lugares a visitar en función de la información recopilada: archivos, pueblos, cementerios.

- Planifica el viaje con flexibilidad: reserva lo esencial pero deja espacio para la improvisación.

- Lleva herramientas para documentar: cámara, grabadora, libreta, escáner portátil si es posible.

- Respeta la ética: pide permiso para grabar, respeta deseos de privacidad y ofrece devolución a quienes te ayuden.

- Al volver, organiza, respalda y comparte lo encontrado con la familia y con instituciones pertinentes.

Seguir estos pasos te ayudará a transformar la curiosidad en trabajo efectivo y humano, permitiéndote avanzar con orden y emoción contenida.

Historias que aún esperan ser contadas

Mientras escribo, sé que hay cientos de historias semejantes a la mía, esperando que alguien las descubra. Pueblos que se disuelven en la memoria, cartas que duermen en baúles y nombres que solo existen en la voz de los mayores. Cada búsqueda es un acto de justicia poética: devolver a la vida fragmentos de existencia que, sin alguien que los registre, podrían terminar desapareciendo. Si decides emprender este camino, estarás no solo reconstruyendo tu pasado, sino sembrando memoria para quienes vendrán después.

A veces la recompensa es íntima y silenciosa: la sensación de haber cerrado un círculo, aunque sea parcialmente. Otras veces, la recompensa se comparte en reuniones familiares donde las historias recuperadas se convierten en nuevas tradiciones. Sea cual sea la forma, la búsqueda de raíces es una inversión en tiempo y afecto que rara vez decepciona.

Conclusión

Emprender una Eine Reise auf den Spuren meiner Vorfahren es, en mi experiencia, una mezcla de detective y encuentro íntimo: uno busca datos en archivos y mapas, pero también abre puertas a la hospitalidad y a la memoria viva de personas que guardan fragmentos de tu historia; es un proceso que exige paciencia, herramientas prácticas y, sobre todo, respeto por quienes confían en ti, y al regresar conviene ordenar, respaldar y compartir los hallazgos para que la memoria familiar siga creciendo; no siempre se encuentra todo, y a veces lo más valioso es aceptar la incertidumbre, comprender que la identidad se construye con relatos, sabores, canciones y documentos, y que cada nombre recuperado devuelve al pasado una voz que merece ser escuchada y transmitida.